“II governo borbonico rappresenta l’incessante, deliberata violazione di ogni diritto; l’assoluta persecuzione delle virtù congiunta all’intelligenza, fatta in guisa da colpire intere classi di cittadini, la perfetta prostituzione della magistratura, come udii spessissimo volte ripetere; la negazione di Dio, la sovversione d’ogni idea morale e sociale eretta a sistema di governo.”

Questo ebbe a scrivere lord Gladstone (1809–1898 – 4 volte Primo Ministro inglese) nel 1851 a lord George Hamilton Gordon (1784-1860).

Non sarà stato un regno perfetto quello di Napoli, ma proprio la negazione divina no, specie se detta da un dirigente di un paese in cui la classe dirigente si arricchiva sullo sfruttamento degli operai per la nascente industrializzazione, estorceva ricchezza dai sudditi del suo immenso impero coloniale e che solo nel 1807 aveva formalmente abolito la tratta degli schiavi sulla quale aveva tratto immensi profitti che servirono a finanziare la sua rivoluzione industriale.

Il giudizio sul Regno dei Borbone di Napoli e di Sicilia (poi Regno delle Due Sicilie dal 1816), è stato per lungo tempo, fortemente e negativamente influenzato dalla propaganda sabauda.

Come andassero quotidianamente le cose nel meridione e come funzionasse il regno abbiamo una sterminata letteratura di segno negativo. A partire dai sovrani, ignoranti, incompetenti e indolenti, i funzionari idem, corrotti e corrompibili facilmente, la giustizia oppressiva e negletta. Non parliamo poi dell’esercito, soldati vigliacchi, incapaci eccetera. In definitiva, un regno alla carlona, approssimativo. Rimane da domandare come mai c’erano splendidi palazzi, regge da far invidia a Luigi XIV, ferrovie, illuminazione a gas, navi a vapore eccetera. Chi aveva fatto queste cose e chi le faceva funzionare. Forse erano cadute dal cielo e manovrate da spiriti benigni.

Il Regno delle Due Sicilie

Fino al Congresso di Vienna del 1814 Napoli e Palermo erano due regni distinti e separati avendo in comune il sovrano.

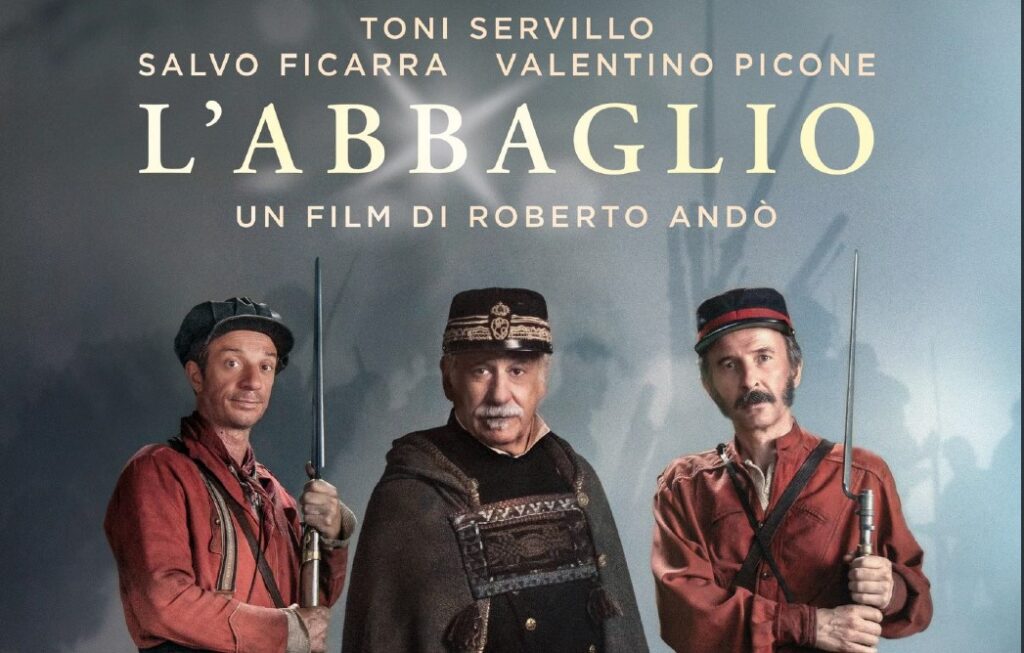

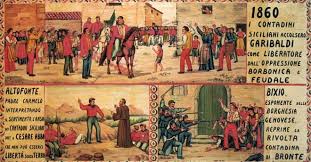

La Legge fondamentale del 1816 emanata su indicazione dello stesso Congresso di Vienna, unificò il Regno di Napoli e quello di Sicilia in un’unica entità statale. Questo fatto fu una delle principali cause della vittoria dell’impresa dei Mille, in quanto i siciliani non accettarono la fine del Regno di Sicilia con Palermo capitale che sanciva la fine della loro autonomia che in sostanza era solo formale, ma che intaccava molti privilegi dei potenti baroni siciliani. Il mito dell’autonomia alimentò una incessante lotta per l’indipendenza dell’Isola che durò fino alla seconda Guerra Mondiale. La Sicilia anche dopo la riforma del 1816 continuò ad avere una sua autonomia, ma il declassamento di Palermo da capitale ad una provincia qualsiasi, si rivelò un vulnus nefasto per l’esistenza del Regno che contribuì non poco alla riuscita dell’Impresa dei Mille.

Organizzazione istituzionale e amministrativa

Il Regno era una monarchia assoluta. Il re deteneva tutti i poteri, ma era vincolato a rispettare le leggi esistenti, cioè non era ex lege soluto. Il sistema era fortemente centralizzato, ma razionale e propenso alle riforme, specialmente durante il regno di Ferdinando II.

Esso era suddiviso in 22 province, rette da intendenti, una specie di prefetti. Dalle province dipendevano 76 distretti e 684 circondari e infine c’erano i Comuni, circa 2000 . A capo dell’amministrazione c’erano il Re, la Real segreteria e il Consiglio dei Ministri. I ministri erano nominati direttamente dal re e rispondevano solo a lui.

Esercito e Marina

L’esercito del Regno delle Due Sicilie era sorprendentemente moderno e ben strutturato, con circa 100.000 effettivi. La coscrizione obbligatoria fu introdotta nel 1834, ma la Sicilia ne era esclusa; molti siciliani si arruolavano comunque volontariamente. I soldati duosiciliani, spesso considerati codardi dalla storiografia post-unitaria, si dimostrarono competenti e fedeli, come dimostrarono nelle battaglie di Caiazzo, del Volturno e nell’eroico assedio di Gaeta.

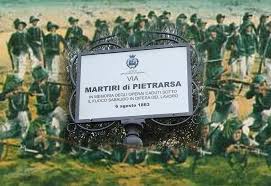

La Real Marina era una delle flotte più avanzate del Mediterraneo. Nei Cantieri navali di Castellammare di Stabia furono costruite le prime navi a vapore, tra cui il piroscafo “Ferdinando I” del 1818, il primo nel Mediterraneo. L’officina di Pietrarsa fu la più grande fabbrica metalmeccanica d’Italia, specializzata in macchine navali e dove fu costruita la prima locomotiva della Napoli-Portici. Le navi e il sistema borbonico costituirono il nucleo della marina sabauda dopo l’Unità.

La Giustizia

Il sistema giudiziario del Regno delle Due Sicilie era moderno e razionale, con principi che anticipavano lo stato di diritto contemporaneo. L’accesso alla magistratura avveniva tramite concorso pubblico, e i magistrati erano subordinati solo alla propria gerarchia, non al potere esecutivo.

Gerarchia giudiziaria

- Giudice unico per ogni comune con competenze civili e penali, garantiva accesso diretto alla giustizia.

- Tribunali provinciali: gestivano cause più complesse, sia civili che penali.

- Gran Corti di Giustizia: organi supremi, con competenze di appello e cassazione. Sezioni presenti in ogni provincia.

- Le sentenze dovevano essere motivate nel fatto e nel diritto, obbligo introdotto già nel 1774.

In caso di parità di voti fra i giurati, prevaleva il principio del “favor rei” a favore dell’imputato. La tortura era vietata. I codici borbonici influenzarono la cultura giuridica italiana anche dopo l’unificazione.

Il Sistema fiscale ed economico

Il Regno delle Due Sicilie era la regione più ricca d’Italia, detenendo 443 milioni su 669 milioni di monete circolanti negli antichi stati italiani. La pressione fiscale era tra le più basse d’Europa.

Il sistema fiscale borbonico era considerato snello e più equo rispetto ad altri Stati italiani, basato su pochi tributi principali come l’imposta fondiaria, con aliquota al 13% contro il 20% del Regno di Sardegna. Non esisteva la tassa sul macinato e l’imposta sulla ricchezza mobile era quasi simbolica. Ferdinando II risanò il bilancio statale in quattro anni senza nuove tasse, e diminuì il suo appannaggio. Il regno vantava solide riserve auree e bilanci in attivo (chi l’avrebbe mai detto!).

Dopo l’unificazione, il sistema fiscale borbonico fu sostituito da quello piemontese, più oneroso e aggressivo. Questo portò a un aumento del prelievo fiscale, introducendo tasse come quella sul macinato che colpì duramente i ceti popolari e contribuì a un impoverimento diffuso, alimentando il fenomeno del brigantaggio e dell’emigrazione .

Istruzione e Pubblica Amministrazione

Con un decreto del 1806 fu resa obbligatoria l’istruzione elementare, anche se la sua applicazione non fu omogenea. Ogni Comune doveva mantenere un maestro e una maestra, ma l’applicazione concreta fu ostacolata non solo da una carenza di fondi, mancanza di personale qualificato e difficoltà logistiche, soprattutto nelle zone rurali, ma dalla contrarietà della borghesia ed aristocrazia locale (con il concorso della Chiesa) contro la diffusione della cultura che era additata considerata anche come cosa nociva per le classi popolari.

Esistevano Reali Collegi in ogni provincia, Licei Reali specializzati e Università di alto livello come quella di Napoli, Paleremo e Salerno. Anche l’educazione femminile, pur limitata, era più presente rispetto ad altri stati italiani.

La pubblica amministrazione anch’essa ben strutturata era basata su criteri meritocratici. Nel 1818 fu istituito il primo sistema pensionistico pubblico in Italia per gli impiegati statali, finanziato con un contributo del 2% dello stipendio e che prevedeva tutele anche per vedove e orfani.

La sua caduta fu un’implosione interna, in parte dovuta a una classe dirigente “miope” che, pur aperta alle innovazioni tecniche, non volle cedere potere politico e amministrativo.

Il passaggio al modello piemontese, decisamente vessatorio, non portò maggiore libertà né benessere ai meridionali.